島田將慶(日)

編輯:弗艾博纖維技術研究中心

一、前言

在物質分離.精制上應用的微細多孔材料中,炭系材料的粉末活性炭、粒狀活性炭的工業生產開始于本世紀。其後經過數十年到七十年代中期,纖維狀有機炭化所積累的工業技術的應用,及受公害、節省資源等時代的要求,使稱作第三代活性炭的活性炭纖維在炭纖維產地工業化。

在隨後十幾年中,基礎、應用兩方面的研究工作一直活躍至今。就活性炭纖維的應用研究和工業化而言,日本領先于世界。世界上有幾個活性炭纖維生產廠家,其中,日本有四家采用不同原料的生產廠。它們不僅輸出当前產品,而且轉讓技術。

由于有些文獻對活性炭纖維作了介紹[1-4]和述評[5],所以有關詳細應用等內容請參考這些文獻。本文一方面敘述活性炭纖維的制法及性能,同時也整理了有關碳的基礎工作,以便歸納炭材料的特征。還述及近數年來的研究、應用狀況及今後的設想。

二、作爲炭材料的活性炭纖維的特征

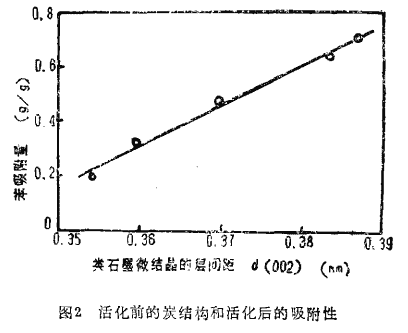

活性炭纖維由下列方法制備。即對各種有機纖維熱處理,經炭化除去非炭元素,該過程能在亂層結構炭(圖1)內形成微米級和毫微米級微細開孔,並使孔成長,再經活化處理,而形成活性炭纖維。根據BET法,測定有比表面積超過2500m2/g的活性炭,這是已知的比表面積能最大的物質之一。

依據專利報告,可用的有機原纖維有:纖維素系、酚醛系、聚丙烯腈系、瀝青系、聚乙烯醇系、苯乙烯/烯烴共聚系和木質系等纖維,工業上使用的是前四種。

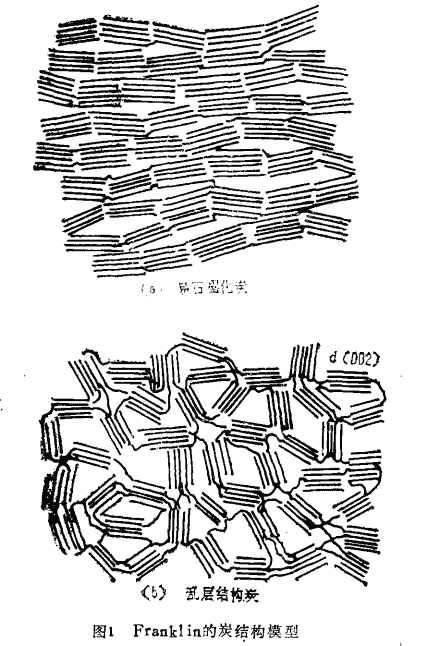

衆所周知,炭材料通常由于原料和制造方法不同,含細孔的炭的結構也明顯不同。在活性炭纖維中,其典型的吸附性及碳結構也可看出原料的影響。以構成類石墨微晶的碳六角網平面的間隔d(002)作爲檢測不同原料炭纖維的碳結構的尺度。同樣進行減重活化時,d( 002 )與吸附性的關系如圖2所示[7)。層間距越小,接近石墨的結晶性越高,增強用的炭纖維的結構趨近于這個方向,但活性炭纖維則與此相反,亂層結構易形成微細孔,這無疑是對原料選擇的一個暗示。

活性炭纖維與一般作爲活性炭原料的椰子殼、煤、鋸屑等相比,前者采用了昂貴的原料。另一方面,由于它使用精制、調整的原料、雜質含量少,所以活性炭纖維的質量穩定。由此,在利用纖維狀活性炭吸附時,具有吸附速度快,易加工等優點。

與炭纖維一樣,炭化前,原纖維也要進行架橋不熔化和耐炎化等處理。處理中引入的氧含量隨原料種類而變化,這會影響最終当前產品的性能,所以尋求最佳氧含量十分必要。

與活性炭相同,活性炭纖維的炭化和活化通常是在工業燃燒廢氣中同時進行的。燃燒廢氣中活化的有效成份是水。氧由于反應速度快,且伴有放熱現象,難以控制,因而一般不作爲活性炭纖維的活化氣體。在考核氣化反應速度的時間、溫度、蒸汽濃度的依存關系以及收率、吸附性關系之後,再設定對應上述兩方面的活化條件。

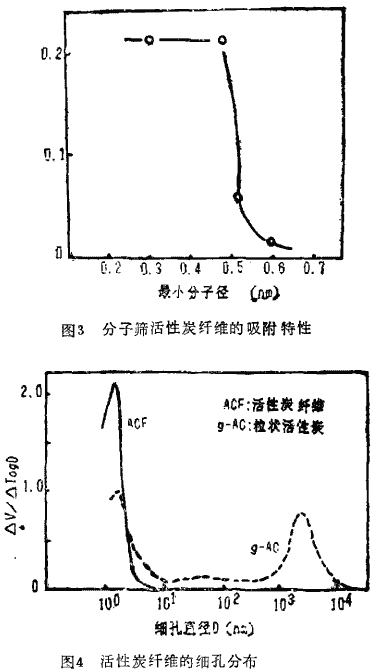

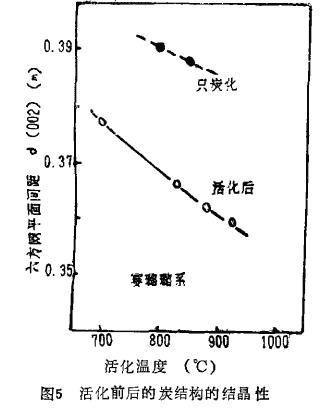

改變活化條件,就可制造從孔徑爲亞納米級的分子篩、活性炭纖維至納米級的通用活性炭纖維(圖3)。通常原料一定,就難以單.獨變更細孔徑和細孔容積。活化時細孔徑變大,細孔容積也相應增加。活性炭細孔有三類( 1972 IUPAC),即孔半徑小于2nm的微孔,2~50nm的中孔,大于50nm的大孔,而活性炭纖維通常只有微孔,並且細孔分布呈單分散形,活性炭則屬多分散形(圖4)。也需要有使活性炭纖維具有中孔、大孔的方法。

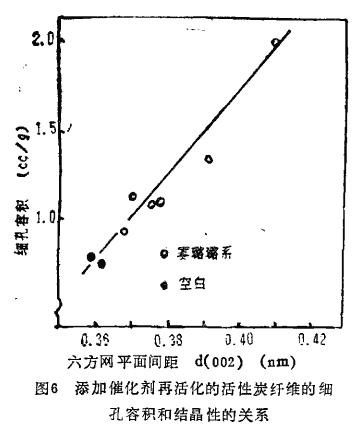

要使在活性炭纖維中形成中孔,就需在原纖維中添加金屬化合物,再炭化活化,也可采用活性炭纖維添加金屬化合物後再活化等方法。活化時,金屬原子對結晶性比較高的碳起選擇氣化的作用,因而使微細孔合爲一體。圖5—6顯示了未添加金屬化合物和添加

金屬化合物經活化的碳結構變化。有趣的是,無金屬時活化結晶性提高,反之,隨着細孔

的發達而結晶性降低。

爲使活性炭纖維具有大孔,最好使原料纖維予先具有接近大孔的孔徑。

細孔的孔徑、數量、分布要依據用途選擇。由于細孔直徑接近被吸附分子尺寸,因

而影響吸附量和吸附等溫曲線形狀,進而影響脫吸性。

活性炭纖維細孔表面被認爲是疏水性的,經氧化處理等表面改性後,可略微改善,但仍達不到相當于BET表面積所具有極性基團量應有的極性吸附劑水平。

就先前開發的知名度高的炭纖維來說,通常是利用強度和模量等所謂高機械性能,而活性炭纖維則是利用所謂吸附性功能。總之,可看到,前者是利用炭纖維的纖維內部結構,而後者則是利用其廣闊的表面。

三、近年的研究,應用例子

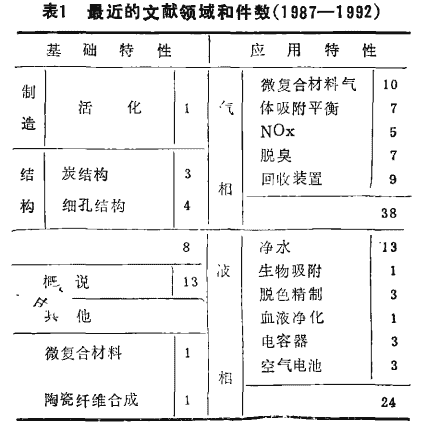

表1彙集了經聯機檢索取自日本科學技術情報中心( JICST )科學技術文獻庫的近.五年來與活性炭纖維有關的文獻及每一領域的件數。有一些是跨領域的還有一些是與應用性能相關,也有涉及細孔結構和表面性能.的研究,由于不能按一個意義分類的文獻很多,僅作爲參考制作該表,並用手頭的文獻進行補充說明。

1.應用性能-氣相系

應用性能方面的文獻遠比基礎性能方面多。在氣相吸附方面尤其是這樣。由于活性炭纖維的價格比活性炭高出一個數量級,因此在氣相系作爲能反複使用的材料,利用物.理吸附,在溶劑回收裝置領域能形成了一個市場。自然這一領域的研究應用例也多,對多組份混合有機氣體的吸附(8],以及添加其它物質後的微孔複合化活性炭纖維對氧化硫、氧化氮等無機氣體的吸附(9]研究,請參照文獻。

2.應用性能—液相系

至于液相吸附,多見于淨化水的研究。近年來,人們提高了對水質的要求,爲改善水的安全性和味感,出現了對所謂上水高度.處理的需求。在上水高度處理中要除掉的物質有:2一甲基異冰片和地奧明( diosmin)等微生物帶入的徘臭物質、腐殖質和各種有機物的三鹵代甲烷前驅物,三鹵代甲烷,硝酸性氮等。其中的一些己知是變異原生質,人們強烈要求除去這些有害人體的物質。據報道,除去三鹵代甲烷適宜使用細孔徑小的活性炭纖維,而除去三鹵代烷前驅物,則使用細孔徑大的活性炭纖維較有效。

研究了表面改質活性炭纖維對低分子量有機物的吸附性能,在水中,對多數有機質來說,表面基團顯示負效應[11]。另外,對活性炭細孔中所含的炭結構官能基團的模式以及其吸附機理(12]的考查,也能有效地適用于同系吸附劑的活性炭纖維。

液相系吸附通常產生化學吸附,再生活化溫度高,由此產生失重,使其形態難以補足,從而限制了使用。用于被吸附物濃度極低的高度處理領域,擴大活性炭纖維的應用範圍,其意義深遠。除大的比表面積外,活性炭纖維還具有其它性能。例如在電子零件和電池材料中就

同時利用了導電性這一性能。其中,雙層已容器就是利用電解液和微細孔界面形成的電子雙層蓄電,用作大規模集成電路(LSI)等的儲存器一備用簡易電源,正在市面上廣泛使用。活性炭纖維比表面積以外的各種性能都對電容器性能有影響。例如表面基團少,表面電流損失就小(13)。再者,直徑大于2nm的細孔容積占細孔總容積的比率與低溫下的容量減少之間有關聯,要提高低溫性能,必須有大于2微米的細孔(14)。

3.基礎性能

由應用轉向基礎性能來看,這方面報道很少。活性炭纖維的主要結構是亂層結構碳中有序度比較高的部分,即被用X衍射進行廣泛研究爲類石墨微晶部分。但是,經喇曼光譜檢測可知,亂層結構碳中有一半左右的碳有序性較差,不屬類石墨結晶部分。對這類碳可以說尚未進行很好研究。這不單是對活性炭,也是對整個炭材料體系而言的[15]。因而,如果對活性炭纖維亂層結構碳的原子、分子進行結構解析,將會給基礎和應用兩領域帶來新的開湍。

關于細孔結構,適用于微細多孔材料的檢測方法也早已用于活性炭纖維,且作了廣泛的探討,本文不再涉及。

近年米,人們把分形幾何學的成果用于吸附領域,對微細孔表面的形狀進行了討論,由此開創了一個新局面。用分形維數作爲測量固體表面不規則性和複雜性的尺度,對完全的平面來說;分形維數是2,隨着表面不規則性的增加,該值接近3,可用數值來考查表面的不規則性。

使吸附截面積不同的分子吸附,從單分子層吸附量與吸附截面積的關系可求出表面的分形維數,此外,還有一些其它方法。石墨的分形值爲2.1,活性炭纖維的值爲2.6~2.8,細孔表面被認爲富有不規則性。

分形維數的解析也適用于活性炭纖維制造的各階段得到的中間当前產品,若應用于中孔.制作技術,就更能詳細地了解細孔的發育過程。

四、今後動向

目前,日本粒狀及粉狀活性炭年產量合計約8萬噸。活性炭纖維的年產量估計約占它們的1/400,活性炭纖維的價格比活性尖約高一個數量級,雖能找到不怕昂貴的用途,可說這也就是活性炭纖維的曆史。在能反複使用的場合,以及能有效地利用纖維某一特征的領域,活性炭纖維就形成了市場。前者的代表例是已提到過的溶劑回收裝置。認爲它的設計性能容易發揮,長期穩定性好,氣體分離率高,回收的溶劑質量純,用活性炭纖維已成爲溶劑回收裝置的主要形式。此外,正在與其它體系進行複合化和高性能化。有效利用纖維某些特征的代表例是化學防護服。不管在哪種情形下,把纖維填入體系或與其它材料複合化等等,由此可提高附加價值,打入市場。

在液相系中,在使用有機溶劑和堿液的化學再生法部門和被吸附物濃度極低的高度處理部門,也開始使用活性炭纖維,隨着社會需求量提高,可以期待今後的發展。

作爲開辟用途的方法,要考慮利用活性.炭纖維吸附性以外的其它性能,諸如微孔複合化,高性能化及其它特異性,利用微孔作爲納米空間等。高性能化之一的是考慮使之介于炭纖維和活性炭之間,由活性炭纖維向功能性炭纖維發展。

5結語

上面列舉了實際領域出現的很多事例,積累了性能和結構方面的研究經驗,這些都有助于加深理解碳的基礎和應用知識,通過今後各方面的努力,期待着出現更多的成果。

參考文獻

1)福田卓司,等,化學工學,40. 257 (1976)

2)池上繁等,機能材料,7(6).21(1987)

3)田中榮治,燃料及燃燒, 54, 241 ( 1987 )

4)進戶規文,等, 32,(1),28(1987 )

.5)島田將慶“活性炭素纖維”,冬村社,( 1990 )

6) Franklin, R. E,Proc, Roy, Soc, A209.( 1097 ) 196( 1951 )

7 )松尾達村等,纖維與工業(日)33, P -204(1977)

8) Nitta, T, etal, J,Chem Eng Japan, 24,312( 1991 )

9) Kaneko. k, etal, Carbon, 27, 815 ( 1989 )

10 )河添邦太朗,等,造水技術,14,(1),2( 1988 )

11) Kaneko, y, etal, Colloids and Surfaces37, 211 ( 1989 )

12)秋原茂,中毒研究,2,11(1989)。

13) Yoshida, A,etal, Carbon,28,611 ( 1990)

14)西野敦,炭素,(132).57(1988)

15)大谷杉朗,炭素,(151),1(1992)

16) KanekO. K, etal, J,CHEM, so C,

FARADYAYTRANS, 87, 179( 1991 )

劉風蓮,劉銀全譯自“日本能源學會志”第71卷第號第822--826頁1992 .